La Morte è il mio lavoro. Riflessioni angoscianti su quelle camere oscure che nessuno vorrebbe mai visitare

Guardatemi dall’alto in basso e vedrete un pazzo.

Guardatemi dal basso in alto e vedrete vostro signore.

Guardatemi dritto negli occhi e vedrete voi stessi. (Charels Manson).

Fotografia e morte. Un connubio quasi scontato. In fondo appena scattiamo una foto abbiamo fermato per sempre una situazione già finita da almeno un attimo.

La fotografia ritrae: affascinante come parola, non trovate? Si riferisce a qualcosa che si fa indietro di fronte a noi e al tempo stesso copia perfettamente quanto ci si trova davanti. Ritrarre e ritrarsi sono operazioni che facciamo quasi senza pensare, ma da quando ho iniziato a pensare a questa storia, vi giuro, ho compreso a un livello nuovo e differente il senso di queste parole.

La fotografia è una delle forme d’Arte più versatili e controverse che ci siano, la più (apparentemente) democratica. Incapace di mentire.

Non è vero e tutti lo sappiamo. La fotografia mente, si trasforma, nasconde e modifica a suo piacimento.

Ogni scatto possiede delle istanze mortali, e al tempo stesso la speranza estrema di rendere l’immortalità una tangibile promessa per tutti.

E’ l’unico mezzo artistico che può diventare oggetto d’arte, forma espressiva e corpo del reato.

Spesso gli artisti riescono a creare scandalo con la loro Arte.

Lo fecero Bernini, Caravaggio, Michelangelo.

Lo fanno Andres Serrano, David Nebreda e anche Tichy.

Serrano ha subito critiche perché fotografava i morti. E tutti si dimenticano che Caravaggio i morti li dipingeva.

L’Arte, o anche solo l’arte è qualcosa che colpisce, scandalizza e sconvolge. Non sarebbe tale se così non fosse. La fotografia è senza dubbio l’istanza artistica più potente che attualmente abbiamo perché ritrae (a volte) senza nessuna mediazione ogni scandalo possibile.

Caravaggio, che ebbe una vita davvero interessante, usava come modelle prostitute, cadaveri di donne annegate e giovanetti che forse sarebbero stati appetibili anche per Pasolini. Faceva scandalo, ovvero quello che l’Arte deve fare, è “il motivo per cui paghiamo”, non vi pare?

Ecco. Tutti quei fotografi che scelgono volontariamente di stare entro quei limiti oscuri, i cui parametri sono diversi e pericolosi lo fanno per un bisogno o per una necessità. Per l’urgenza del momento. Perché hanno qualcosa da raccontare. Storie che nessun’altro altrimenti farebbe venir fuori a respirare. La fotografia è un mezzo attraverso il quale chiunque può dire qualcosa. E’, assieme al cinema, l’unico mezzo artistico che si usa al di fuori del linguaggio artistico stesso.

Andres Serrano Fatal Meningitis I (1992) Religio Ex Taboos

Il padrino di questo genere di fotografia è senz’ombra di dubbio il vecchio Artur “Weegee” Fellig, che negli anni trenta e quaranta seppe raccontare il crimine e tutte le bassezze umane con una poetica tale da renderlo leggenda mentre era ancora in vita. Nella sua New York piena di anime oscure ed inquiete cercava qualcosa; lo cercava tra quelli che bazzicavano quelle notti fatte di violenza, miseria e al tempo stesso piene di quella poesia involontaria ed estrema che attraversa il mondo sotterraneo degli ultimi (che saranno solo i primi a morire).

Weegee era senz’ombra di dubbio un’artista a modo suo. Un fotografo con tantissimo da dire, una specie di testimone silenzioso che s’intrufolava nei meandri del mondo oscuro della notte, una presenza fissa che tutti si aspettavano di trovare nelle scene del crimine.

Una specie di invitato per forza; come se il crimine, senza di lui, non potesse nemmeno essere pensato. Osservando le su fotografie ci si rende subito conto che sono scatti, attimi rubati ma al contempo si ha come la sensazione che senza la legittimazione artistica di Weegee tutto questo morire sarebbe stato vano. Gli altri suoi colleghi si limitavano a scattare fotografie atte a documentare i fatti di cronaca; lui invece faceva altro.

Riusciva a capire che la vita stessa gli passava davanti e non un semplice momento, era la vita in tutte le sue proteiformi bassezze che cercava di diventare sublime a passargli accanto. E lui sapeva come fare e cosa fare. Aveva capito che nelle pieghe del reale poteva trovare la verità o almeno un suo simulacro.

Aveva intuito che congelare la realtà non era un mero esercizio di tecnica e bravura: tutti imparano la tecnica, chiunque lo può fare senza problemi.

In pochi però capiscono cosa cercare. In pochissimi sanno trovare. Quasi nessuno capire.

Weegee sapeva fare tutte queste cose assieme. E vi assicuro che non è poco.

Un altro fotografo che a suo modo era sublime fu (almeno secondo il mio modesto e metalmeccanico parere) senza dubbio Tichy.

Miroslav Tichy ha senza dubbio rappresentato il prototipo del fotografo vagabondo, anarchico e libero da ogni costrizione. Una vita vagabonda per sfuggire al regime comunista che lo aveva etichettato dissidente.

Nella sua città natale, Kyjov, nella Repubblica Ceca veniva considerato da tutti lo scemo del villaggio innocuo e simpatico.

Da giovane era stato uno studente d’arte poi passato alla fotografia perché, come lui stesso amava dire, tutti i disegni e i dipinti erano già stati, fatti e per lui non rimaneva altro che la fotografia. Utilizzava macchine fotografiche di fortuna, che agli occhi di tutti sembravano giocattoli. Il motivo per cui tutti lo credevano sbiellato; le donne soprattutto, si mettevano in posa davanti a quel “giocattolo” che però, nonostante fosse assemblato con materiali di risulta, faceva fotografie vere. Nessuno quindi si accorse di essere diventato il soggetto del suo lavoro.

Handmade camera. Tichy è il vero inventore del Grande Fratello!

Un lavoro caratterizzato dall’uso di macchine artigianali, falsi errori di stampa, sfocature e poca raffinatezza che alla fine regalano in chi guarda la consapevolezza di trovarsi di fronte al magistrale lavoro poetico di un poeta che non ha mai scritto nulla, perché la poesia era già dentro le sue immagini, nel suo modo di vedere il mondo; di nascosto, rubando lo sguardo dentro le case, ma sempre senza crudeltà, con la leggerezza e la delicatezza dell’entomologo che studia la vita degli insetti. Un umanità anonima, che vive senza saperlo, che vive dentro le immagini dello scemo del villaggio che alla fine scemo non è. Come diceva sempre lui: Prima di tutto è necessario avere una macchina fotografica scadente” e “Se vuoi essere famoso, è necessario fare qualcosa peggio di chiunque altro al mondo”.

Tanto lo so che è finta, non sono mica cretina io.

La storia di Tichy è esemplare per questo, esattamente come quella di David Nebreda, che al contrario fotografa la crudeltà e la privazione sul corpo e del corpo.

Ammantato di leggenda, che lo vuole vivere in due stanze ad uso promiscuo abitazione e laboratorio, isolato dal resto del mondo a cui rimane connesso solo grazie ad internet.

All’età di diciannove anni gli viene diagnosticata una forma di schizofrenia, dopo un periodo tra cliniche psichiatriche diverse decide di sospendere le cure. Lascia libero sfogo al mostro nella sua testa: lo capitalizza trasformandolo in scatti a loro modo poetici. La poesia del perturbante, del fastidioso, perché il soggetto dei suoi (magistrali) lavori è sempre e solo se stesso. Il suo corpo martoriato, devastato da deprivazioni alimentari, costrizioni sessuali, lacci, ferite auto inflitte e tutta la gamma del dolore possibile condensato in una sola vita.

Esteril. David Nebreda.

Sono immagini che disturbano come quelle dei morti. O di chi sta per morire.

Qualche tempo fa compiendo ricerche su internet per altri motivi, come spesso poi accade, mi sono imbattuta nella storia che oggi è qui, congelata per sempre sotto i vostri occhi. Un solo scatto che vale una vita intera.

Una storia così nera da togliere luce al sole.

Di quelle che speri sempre siano le “solite bufale internettiane” da quattro soldi messe in piedi per i pigri utenti che diventano utonti.

Una fotografia un po’ sfuocata, di quelle che a un primo, distratto e fugace sguardo sembra uno scatto preso ad una ragazzina che non vuol farsi fotografare. Almeno sino a quando non la si osserva per bene, ma senza nemmeno bisogno di avvicinarsi troppo. Allora ti accorgi che qualcosa non funziona. Semplicemente non quadra.

Siamo in un vecchio fienile, dalle tavole disconnesse e traballanti, uno di quelli che prima o poi verranno abbattuti per far posto ad altro, i contadini e gli allevatori dell’Illinois non credo facciano troppe cerimonie a queste strutture. E’ abbandonato, ecco perché è il teatro di questa (terrificante) storia.

Se esiste un ritratto è senz’ombra di dubbio quello di Regina Kay Walters. Ma prima facciamo un po’ di chiarezza.

Regina era una runaway texana di quattordici anni che agli inizi del 1990 decise, assieme al suo fidanzatino diciottenne Ricky Lee Jhones, di andarsene in Messico, per vivere il sogno d’amore che a casa era loro, apparentemente, negato. Si dice che il monte sfiga della gente sia inversamente proporzionale all’età e alle condizioni sociali e nel loro caso doveva essere così. Se il karma esiste, nelle loro vite precedenti dovevano aver fatto dei casini non indifferenti.

La mamma ci diceva sempre di non aprire a nessuno, di non accettare le caramelle dagli sconosciuti e di non fare l’autostop. Si vede che quando le loro mamme davano loro l’ultimo consiglio si erano già messi le cuffiette del walkman.

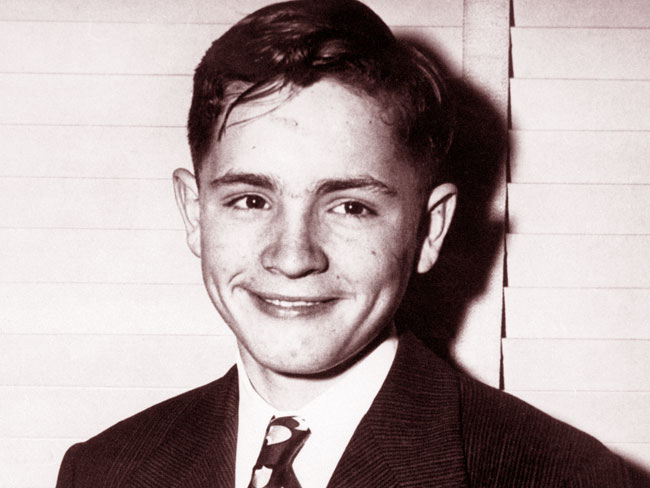

La mamma aveva ragione: perché al posto di Padre Ralph vennero presi sul camion da Robert Ben Rhoades, uno dei peggiori serial killer americani degli ultimi decenni.

Rhoades era un appassionato di bondage e di fotografia. Adorava scattare fotografie alle sue vittime.

Prima della galera….

Dopo la galera…. se esiste una faccia da killer sadico lui vince di certo il primo premio a tutte le competizioni…

Dopo il suo arresto venne effettuata una perquisizione del suo appartamento e tra le altre cose vennero ritrovate delle foto di una ragazzina sconosciuta, coi capelli corti, un abito e scarpe nere coi tacchi a spillo troppo grandi per lei. E uno sguardo che una volta visto, non dimentichi più.

Non era certo il primo a fare foto alle sue vittime. Harvey Glatman, soprannominato The Glamour Girl Slayer, abbordava le vittime con la scusa di scattare loro foto per un’agenzia di modelle specializzata in scatti per copertine di letteratura pulp.

Rodney Alcala fotografò centinaia di donne, alcune tutt’ora sconosciute, prima di ucciderle o forse solo per voyeurismo. E nel suo caso le cose sono a dir poco diaboliche: perché era stato spinto alla fotografia da un compagno di studi presso la UCLA, un “tale” che si chiama Roman Polansky (il suo monte sfiga ormai ha lo spessore dell’Everest).

Negli anni settanta aveva anche partecipato alla versione americana de “Il Gioco delle Coppie” vincendo, ma senza concretizzare l’appuntamento perché la concorrente lo trovava “inquietante”. I Tool Box Killers, Lawrence Bittaker e Roy Norris si conobbero in galera e decisero che sarebbe stato figo stuprare e uccidere belle ragazze giovani, e così fecero. Bittaker, che Jhon Duglas, il padrino del profiling ha definito come l’essere più sconvolgente che abbia mai incontrato (e se lo dice il vecchio Jhon potete starne certi) fece scatti pornografici ad almeno una delle sue cinque vittime. La portò nel bosco, le scattò le foto poi la riportò nel loro furgone dell’inferno per completare l’opera. Solo a pensarci mi vengono i brividi. Credo di poter affermare senza esitazione che sia uno dei peggiori incubi di ogni donna sana di mente nel globo intero, morire in quel modo e poi essere gettata chissà dove come spazzatura.

Robert Berdella, come Glatman, fotografava le sue vittime in ogni stadio della tortura. Gli scatti di entrambi sono inquietanti e insopportabili per qualsiasi mente sana. Forse anche per qualche mente perversa. Ma per qualche motivo quella maledetta foto di Regina mi ha portato via la serenità.

Gli scatti di Berdella e Glatman rasentano la follia, sono rumorosi come il mardi gras di New Orleans. La foto di Regina invece è la rappresentazione della realtà quotidiana.

Un quotidiano pieno d’ombre e bassezze varie, ma in apparenza è politicamente corretta. Non vediamo il sangue, gli abiti strappati e il suo giovane corpo martoriato, no.

Vediamo qualcosa di più forte e scandaloso, se possibile.

Guardiamo negli occhi il terrore idiota di chi sa che entro pochi minuti sarà dall’altra parte della barricata a cantare con gli angeli.

A volte mi chiedo se esiste qualcosa di più terrificante di quello sguardo.

Potreste dirmi, senza esitazione e paura d’esser smentiti che i reduci dei campi di sterminio nazisti o i superstiti del genocidio armeno non scherzano nemmeno loro. Nemmeno i morti ammazzati dalla mafia di Weegee non scherzano.

Ma quelli sono altro, se possibile.

Quei morti, o sopravvissuti provengono dal momento più nero della notte umana; sono in un certo senso il frutto della guerra. Non sto dicendo che non mi turbano, al contrario: le immagini dei piccoli abitanti dei ghetti morti di fame e letteralmente ignorati dai passanti rivelano tutto l’orrore del tempo in cui le persone erano abituate alla morte, imbruttite dalla fame, dagli stenti, dal pericolo incombente delle bombe. Imbruttiti dalla precarietà. E mi riempiono di angosciosa consapevolezza di come l’umanità può cadere giù.

Vedete, Regina mi toglie il sonno perché è una foto scattata in un tempo che, almeno per noi è di pace e (apparente) prosperità.

In cui le persone non sono più imbruttite dalla fame, dalla povertà provocata dalla guerra e dalla disperazione.

E’ stata scattata in un granaio della (in) civilissima America medio occidentale, in mezzo ai campi coltivati, alla lentezza della vita contadina, scattata a una ragazzina magari difficile e problematica, ma cresciuta in ogni caso in tempo di pace, figlia di quella Generazione X che ha avuto tanti privilegi prima impensabili. Una foto presa, letteralmente, nel mondo libero; così libero che da la possibilità ai cittadini di intraprendere lunghi viaggi su camion trasformati in case degli orrori viaggianti; se HH Holmes ne avesse avuto uno, mi sento di dire, sarebbe stato un uomo felice e realizzato. Un mondo così libero che ci permette di fare scelte prima impensabili, di dire Si o No e soprattutto di far accettare quei si e quei no.

Robert Ben Rhoades non è il primo serial killer fotografo (e ho la sensazione che non sarà nemmeno l’ultimo, purtroppo) come abbiamo visto; non è nemmeno un isolato caso di camionista killer (per questo vi consiglio la visione di uno degli episodi di The Killing Season, in onda su Crime Investigation Plus) ma come vi ho detto, Regina mi ha tolto un po’ di serenità.

Ritrarsi purtroppo, per regina non è stato possibile. E’ morta pochi minuti dopo aver subito questo ritratto e solo il diavolo sa cosa deve aver provato: il dolore fisico, la paura folle, quella forma di paura che se sopravvivi non perdi più, che ti rimane attaccata per sempre.

La fotografia uccide e allo stesso tempo rende immortali. Immortala, è il caso di dirlo, rendendo eterno ciò che ritrae. Nessuno rimane impassibile di fronte a scatti come quello, che come ho già detto non è il peggiore che possiate vedere, anzi, ma a mio modesto avviso è uno di quelli che vorresti dimenticare.

Non puoi, perché anche se giri la testa dall’altra parte la tua retina è già stata colpita, tramortita da tutta quella morte.

Non me la sento di mettere in nessun posto la foto in questione. Di certo potrete obiettarmi (giustamente) che in passato non ho avuto remore a corredare altri articoli con foto decisamente discutibili e avete ragione da vendere. La foto “rubata” da Aarseth è senza dubbio un fulgido esempio del discorso che abbiamo appena affrontato. Non credo però sia il caso parlarne qui. Ci sono molti punti in comune, ma Aarseth era solo un giovanotto decadente e decaduto, non un assassino seriale, almeno questo glie lo dobbiamo.

Per chi volesse (con delicatezza, rispetto e devozione verso la povera vittima di un sadico serial killer) vedere lo scatto in questione, è presente in questo articolo dell’Huffington Post. Non vedrete nulla di scabroso.

Sempre che la consapevolezza non sia la cosa più sconvolgente che c’è…

Categorie: Al peggio non c'è mai fine, Arte, Arte del Crimine, Biografie, Cinema, Documentario, Fotografia, Personaggi, Romanzi, Saggistica, Spettacolo

Lascia un commento