Essere Van Gogh ovvero di come non essere mai felici sulla soglia dell’eternità

Non so nulla con certezza, ma la vista delle stelle mi fa sognare

Il 3 gennaio è uscito al cinema un film di cui tutti abbiamo bisogno. Tutti.

Anche voi che pensate il contrario, un film che non è un film, ma il lungo racconto di un sogno.

Van Gogh- Sulla soglia dell’eternità diretto dal regista (e pittore) Julian Schnabel che fa qualcosa d’inimmaginabile per un critico d’arte (anche cinematografica), ma che io, non essendo un critico (cioè, no, in verità lo sono, ma non mi piace sfoggiare titoli visto che mi ergo come Capofficina e questo basta e avanza) trovo meraviglioso: scrive una biografia immaginaria ed immaginabile di qualcuno che è vissuto davvero e che forse ha detto, fatto e pensato quelle cose ma non siamo sicuri.

Il mondo dell’arte è un luogo bizzarro, dove il falso svetta con ignorante prepotenza divenendo a volte meglio dell’originale (e qui penso ai Diari di Hitler ma di loro riparleremo poi) e pericoloso. Pericoloso perché il falsario si fa gioco dei Grandi Esperti In Materia che con occhi sognanti dicono: si! è lui! E’ il maestro! Lo vedo, lo percepisco! Per poi prendere sonore batoste sulle gengive da sassi trapanati col Black and Deker che li fanno cadere nelle profondità del Fosso Reale e per rialzarsi devono scoprire il nuovo Zeb o l’emulo di Basquiat, altrimenti sono finiti.

Anche il critico a volte diventa famoso più dell’artista stesso, anzi è a sua volta artista di sé stesso.

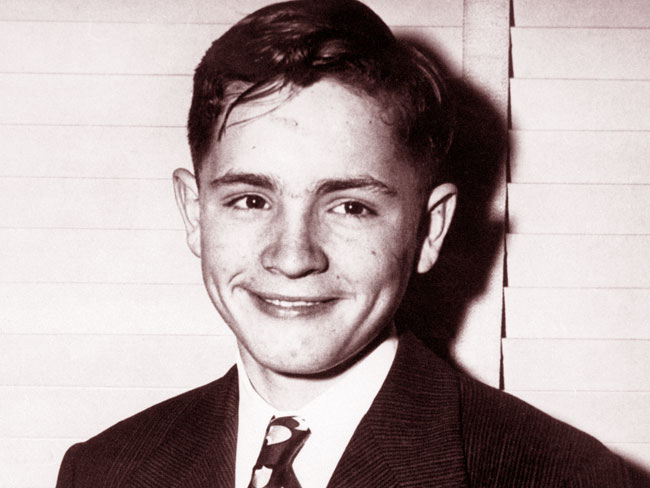

Francesca Alinovi.

Vittorio Sgarbi.

Vite (im)pareggiabili che a loro volta sono finite loro malgrado (o malgrado loro) sulla soglia dell’Eternità. O forse vi si sono spinti con consapevole spavalderia. Artisti meglio di tanti artisti, consapevoli di esserlo e per questo a loro volta maledetti.

Alinovi morta per mano di un amante o del famoso Serial Killer del Dams.

Sgarbi più eccitato della stessa coca.

Dite che sto scalpellando la pietra troppo lontana dalla stessa? No, vi sbagliate. In fondo poi fare arte è questo: far finta di vedere qualcosa che gli altri non vedono, e non la vedono perché è solo nella testa di chi asserisce di vederla.

Van Gogh è un film che andrebbe visto nelle scuole, non tanto per la bellezza intrinseca della pellicola, ma per quel senso di sconforto che ti prende quando vedi la sua vita. Perché è un film che guardi col mal di mare, con gli occhi spalancati, perché ti da il privilegio di entrare nel casino organizzato che è la testa di un artista dal punto di vista di chi è un suo pari. Non scandalizzatevi: lo si capisce da come Schnabel tratta con l’olandese, si sente che sono dei pari, perché regala il privilegio a tutti noi che non siamo artisti di capire come si sta lì dentro.

Essere artisti vuol dire tutto e niente. Spesso usiamo questa parola a sproposito, senza logica, tanto per dare un titolo a chi non sappiamo collocare precisamente. Perché tutti viviamo col tremendo bisogno d’incasellare le persone, per contenerle, comprenderle, renderle innocue. Cosa che in verità non si può fare con l’artista che è il paria, il monstrum, il reietto che dialoga coi mondi paralleli, che non vede e sente come facciamo noi. L’artista che si consuma, che ha un mondo dentro la testa e spesso non riesce a contenerlo, deve farlo uscire fuori, ha dentro talmente tanta confusione che non gli pare vero nemmeno a lui. Artista non è necessariamente qualcuno che crea qualcosa. A volte in verità non fa altro che distruggere e uccidere (leggete qui se non ci credete).

Vincent era un povero malato di mente senza soldi, senza mezzi, senza famiglia, senza una donna, senza amici eppure aveva tutto quello che può servire: aveva qualcosa nella testa. Non intendo la semplice malattia mentale, no, quella era solo la sua conditio sine qua non, il suo lasciapassare per l’eterno, aveva qualcosa che andava oltre, un senso sviluppato nel grembo materno, ovvero il terzo occhio, senza il quale Artista non esisterebbe.

Aveva l’impressionante capacità di vedere nel futuro, di percepire la natura con la pelle, sentiva l’urgente necessità di trasmettere quello che vedeva al di fuori di se stesso.

Schnabel ci porta dentro i suoi occhi, vediamo come vedrebbe lui e nessun altro, perché ogni Artista vede a modo suo. E’ una biografia del possibile, non una certezza, ma in fin dei conti quando parliamo di arte tutto è incerto e possibile, perché è in di/venire, è qualcosa che adesso non c’è ma un giorno invece sì. E’ qualcosa che trascende oltre il visibile, anzi no, oltre il percepibile.

Fare arte va al di la dei tempi. Oltre l’ipotetico confine dello spaziotempo. E’ qualcosa che supera l’umanità, nonostante sia essa che la produce, non ci appartiene. E’ qualcosa che entra nelle nostre vite ma non viene da noi.

Vincent sapeva tutto questo, ecco perché asseriva di sentire le voci, le sentiva davvero. A differenza di molti di noi che non le sentono (parlate per voi) sapeva, aveva compreso la pericolosità di una cosa come questa ovvero la consapevolezza che gli spiriti esistono ma non sono quelli che pensano gli spiritisti, no. Sono le voci nella testa di chi guarda con gli occhi e vede col colore, con le parole, con la luce. Sono forme indistinte dalle voci forti e chiare.

Sono mementi del passato, ricordi, cose non ancora accadute che vengono raccontate a chi ha il terzo occhio aperto. A chi sa meravigliarsi del tempo che passa e ci attraversa e non ne ha paura. Artista fa questo, sapete? Non ha paura della meraviglia che lo sfiora. Non teme il giudizio teme solo l’oblio del ricordare fine a sé stesso, l’oblio dell’opera d’arte se non viene fatta uscire fuori. Teme di non essere.

Il film che è una biografia immaginifica ci mostra un Willem Dafoe in stato di grazia, un mastodontico Vincent, quasi meglio dell’originale, perché come detto poco sopra l’imitazione in arte non sempre è falso, ma pura esercitazione di stile. Vediamo la sofferenza immane degli ultimi anni, la povertà estrema, la solitudine, la mancanza di rapporti umani, di cui lo stesso Vincent sembra incapace di instaurare. Ma soprattutto quello che si percepisce è la Meraviglia che Vincent provava quando poteva immergersi nella luce, fino a diventarne parte integrante, una creatura a sua volta fatta di luce. La meravigliosa sensazione che l’Artista prova quando può diventare tutt’uno col suo lavoro, quando vi s’immerge per non risalirne mai più, tanta è la foga che ha dentro, quando ritorna nel mondo lo fa a fatica, a stento, con malcelata nostalgia.

Potrò ancora continuare a dipingere dottore?

E’ la Sehnsucht.

Il desiderio bramoso di possedere qualcosa che ancora non esiste. L’Artista fa questo. Vuole qualcosa e spesso non sa ancora cosa sia. Non ha idea di cosa si tratti, ma sa che la vuole. La fame bulimica che conduce sulla soglia dell’eternità e in fondo a quell’eternità stessa.

Tutto il film è giocato sul registro del colore: della luce provenzale e l’uggia parigina. Gli stessi personaggi sembrano saltati fuori dai dipinti, tanti Alice oltre lo specchio di chi guarda. Paul Gauguin, Tolouse Lautrec, Seurat, Theo Van Gogh che sembrano davvero loro, perché qui l’arte imita la vita che imita l’arte.

Van Gogh-Sulla soglia dell’eternità è un film bellissimo, pieno di vita, vibrante, tanto bello da piangere di gioia.

E’ la vita come non la vorremmo. La malattia mentale, l’emarginazione. In fin dei conti Vincent è un po’ come i Freaks di Browning; una delicata creatura figlia di un dio diverso, quel dio che lui possiede perché la sua religiosità non è quella degli stolti, ma quella di chi possiede fede a prescindere, non perché deve averla, ma perché può averla.

La conosce intimamente, è parte di lui. Quell’imitazione della natura per come Vincent la vede. Artista che trascende, Artista che vede a suo modo e a suo modo riproduce il vero. Perché Vincent così vede la natura. Sa di essere fuori tempo, in un tempo non suo, un tempo che è nel futuro e che dio stesso ha scombinato per fare un dispetto, sa benissimo di essere nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Quando sento la frase Potevo farlo anch’io sbotto, mi si incrinano le pareti della giugulare e vorrei urlare in faccia a chi lo dice: allora fallo, cazzone che non sei altro! Prendi in mano una matita e produci! Poi mi rendo conto che è fiato sprecato, perché chi la pensa così ha già perso in partenza, non solo non ha capito un bel nulla e scusatemi il francesismo, ma soprattutto non possiede gli strumenti per capire che sta dicendo una boiata fotonica.

Ecco perché questo film andrebbe visto nelle scuole.

Per formare i cittadini, persone consapevoli di cosa e come si sta al mondo. Persone in grado di capire che Artista è un uomo che sta seduto sul bordo di un coltello e ne farebbe volentieri a meno, perché a volte il talento è una condanna, una maledizione inconsapevole, un dramma eroico. Sarebbe bellissimo se la scuola donasse ai cittadini la consapevolezza di cosa sia l’arte e non l’idea grettissima che l’arte è una roba inutile che non serve a nessuno. Ecco perché questo film serve soprattutto a chi deve formare il cittadino consapevole. L’arte è l’unica cosa che ci serve davvero. Anche Einstein era un’artista, perché seppe vedere oltre il visibile, quindi secondo voi l’arte è davvero una cosa inutile?

La scuola dovrebbe porsi come obiettivo solo questo: creare individui incapaci di formulare il pensiero: Potevo farlo anche io….

Categorie: Arte, Attualità Vintage, Biografie, Cinema, Documentario, Personaggi

Lascia un commento